FLIGHT DATA / VOICE RECORDER

FLIGHT DATA RECODER / COCKPIT VOICE RECORDER

Un peu d'histoire

Les premiers enregistreurs de vol sont attribués à François Hussenot et Paul Beaudoin dans les années 1930 au Centre d'Essais en Vol de Marignane situé en France. Contrairement aux "boîtes noires" modernes, ses enregistreurs de vol étaient basés sur des photographies et appelés des « hussenographes », les indications des instruments de vol étant projetées sur une pellicule photographique grâce à un jeu de miroirs. Les pellicules photosensibles étaient enfermées dans une chambre noire, familièrement appelée « boîte noire », car elle était étanche à la lumière. Bien que la couleur soit actuellement rouge, ce nom est resté.

Les versions modernes avec enregistrements magnétiques furent conçues en 1953 par l'ingénieur Australien David Warren et ses collègues au Defence Science and Technology Organisations' Aeronautical Research Laboratory (Melbourne, Australie), et introduites dans l'aviation à partir des années 1960. Les boîtes noires étaient constituées par des enregistreurs sur bande magnétique.

Ci-dessous, à gauche, le modèle de préproduction avec le prototype expérimental original (à droite).,

Introduction

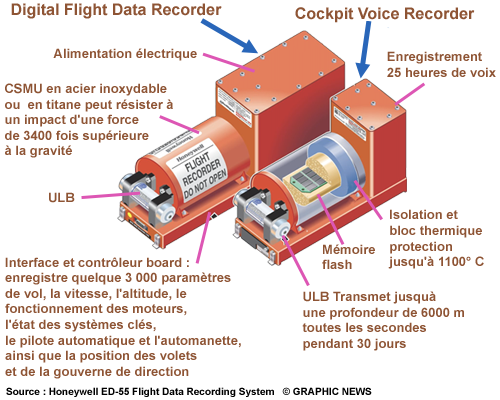

Dans un aéronef, les "boîtes noires" sont au nombre de deux.

Il y a d'abord l'enregistreur de vol, ou Flight Data Recorder enregistre certains paramètres de vol. Il est utilisé pour enregistrer les paramètres de performance spécifiques d'un avion comme l'altitude, la vitesse air, la position des commandes de vol, les informations en provenance des moteurs, etc...

Un autre type d'enregistreur de vol est le Cockpit Voice Recorder, qui enregistre les conversations dans le cockpit, les communications radio entre l'équipage du cockpit et d'autres personnes (y compris les conversations avec le personnel de contrôle du trafic aérien), ainsi que les sons ambiants. En 1916, les deux fonctions ont été combinées en une seule unité. Populairement appelé "Boîtes noires" en réalité de couleur rouge/orange, avec des bandes blanches réfléchissantes, afin de les retrouver plus facilement, elles sont installées dans la partie de l'avion la plus résistante au crash, généralement la queue.

Les données enregistrées par le FDR sont utilisées pour les enquêtes sur les accidents, ainsi que pour analyser les problèmes de sécurité aérienne, la dégradation des matériaux et les performances des moteurs. En raison de leur importance dans les enquêtes sur les accidents, ces dispositifs, réglementés par l'OACI sont soigneusement conçus et construits pour résister à la force d'un impact à grande vitesse et à la chaleur d'un feu intense. Après un accident, la récupération des "boîtes noires" est très importante.

Les données sont protégées par une enceinte blindée qui assure la protection des données en les préservant des grandes immersions (jusqu'à 6.000 mètres) ou d'exposition à très forte température (1 heure à 1.100°C) et survivre à des chocs de 3 400 g (unités d'accélération gravitationnelle). Après un crash cette enceinte blindée, appelée CSMU (Crash Survivable Memory Unit) est le seul composant de l'enregistreur de vol qui soit réellement capable de survivre.

Les enregistreurs sont également équipés d'un dispositif de localisation sous l'eau ou ULD Underwater Locator Device ou sous l'acronyme ULB Underwater Locator Beacon. Ce dispositif, qui est activé au contact de l'eau, génère un signal acoustique sous forme d'impulsions à 37,5 Khz qui sont transmises toutes les secondes. Depuis 2018, la durée de fonctionnement de ce dispositif doit être de 90 jours. Passé ce délai, l'ULD cesse d'émettre, limitant ainsi les chances de récupérer les enregistreurs.

En mode de fonctionnement normal, la portée d'un ULD est de l'ordre de deux à trois kilomètres, mais celle-ci peut diminuer si la balise est ensevelie sous des débris, du sable ou de la vase, par exemple.

Les enregistreurs Flight Data Recorder et Cockpit Voice Recoder

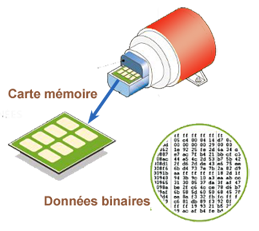

Lecture de données

1 ) La première étape consiste à lire l'intégralité des données et à les sauvegarder.

2 ) La ou les cartes mémoires sont extraites du boîtier et envoyées dans un laboratoire pour y subir de nombreuses opérations et vérifier l'intégrité des mémoires.

3 ) Les cartes sont connectées sur un châssis d'enregistreur adapté, qui permet de lire les informations même si la carte est dégradée (eau, feu, etc.).

L'analyse des données du DFDR

Le fichier binaire brut doit être décodé, c'est-à-dire converti en valeur de paramètres de l'avion. Chaque avion a son propre décodage.

Les données du CVR

Elles permettent d'identifier des alarmes ou des bruits dans le cockpit.

Les techniques actuelles permettent également d'analyser le bruit des moteurs en arrière-plan, les sons extérieurs ; la pluie, les orages, les chocs sur la carlingue, etc.

Carte mémoire et données binaires

Ci-dessous, les deux enregistreurs placés côte à côte à l'arrière du fuselage.